어제, 기억하기

어제, 기억하기- The–K 인터뷰 1

젊은 과학자가 그리는

생체 재료의 미래

성균관대학교 글로벌바이오메디컬공학과 신미경 교수

신미경 교수를 소개할 때면 ‘33세 젊은 공대 교수’라는 수식어가 자주 따라붙는다. 30대 초반에 교수로 임용되었다는 사실 자체만으로도 화제가 되기 충분한 까닭이다. 그러나 그는 ‘젊은 교수’라는 타이틀에 머무르지 않는다. 지금껏 해온 연구의 의미를 찾고, 앞으로 해야 할 과제를 신중하게 검토하며 집중한다. ‘젊다’라는 형용사만으로 그를 설명하기에는 부족하다.

「The–K 인터뷰 1」은 각 전공별 명사가 된 교수들을 인터뷰하는 코너로, 교육가족이 명사의 교육 가치관과 철학을 공감할 수 있는 내용으로 구성하고 있습니다.

- 글. 정라희

- 사진. 김도형

세계가 주목하는 과학자

얼마 전, 신미경 교수에게 반가운 소식이 들려왔다. 지난 ‘2018 한국 로레알–유네스코 여성과학자상’* ‘펠로십’ 부문 수상에 이어 ‘2020 로레알–유네스코 세계 여성과학자상’*에서 아시아 대표로 신진 여성 과학자 부문 ‘인터내셔널 라이징 탤런트(International Rising Talent) 상’을 받은 것이다. 세계에서 불과 열다섯 명에게만 돌아가는 영광. 국제무대에서 각국의 연구자들과 경쟁해서 얻은 성취이기에 의미가 남달랐다. 한국에서 뛰어난 성과를 냈더라도 세계 각국의 쟁쟁한 연구자들 사이에서 인정받아야 하기 때문이다. 그러나 신미경 교수는 “운이 좋았다”는 말로 수상 소감을 전했다. 아쉽게도 올해 시상식은 코로나19로 인해 내년으로 연기됐지만, 오히려 그는 이듬해 다가올 연합 시상식에 기대를 걸고 있다.

“저에게 시상식은 세계 각국에서 활동하는 신진 과학자들과 소통하는 기회가 될 것 같아요. 내년에 올해 수상자 15명과 내년 수상자 15명이 함께 모일 텐데, 세계 각국의 연구자들을 만나면서 동기부여도 될 것 같고요.”

계속해서 연구를 이어가야 하는 연구자에게 수상 기록은 오랜 기간 쏟은 열정과 노력을 대외적으로 인정받는 것을 넘어, 자신에 대한 확신을 구하는 과정이다. 그도 그럴 것이 그는 지난해 9월에 신규 임용된 조교수다. 성균관대학교에 오면서 직접 자신의 이름을 건 연구실을 개설하고, 시스템도 정비했다. 덕분에 그는 요즘 학위 과정 때보다 더욱더 연구자의 자세에 대해 깊이 있게 고민하고 있다.

“지난해에는 연구실 시스템을 갖추느라 정신없이 시간을 보냈습니다. 그리고 올해 1월에 비로소 연구실 문을 열었어요. 여전히 갈 길이 멀죠. 제가 학생일 때와 달리, 학생을 가르치는 입장이 되니 연구자로서 책임감이 더 크게 다가옵니다. 학생 시절에는 제 연구를 통해 사회에 이바지하겠다는 생각은 거의 하지 못했어요. 하지만 지금은 좀 더 사회 전반에 도움을 줄 수 있는 기술을 고민하게 됩니다. 더불어 지금 하는 연구가 왜 중요한지 학생들에게 설명할 수 있어야 하지요. 덕분에 저도 더 열심히 공부할 수밖에요.”

자연 현상에서 발견한 생체 재료에 집중하다

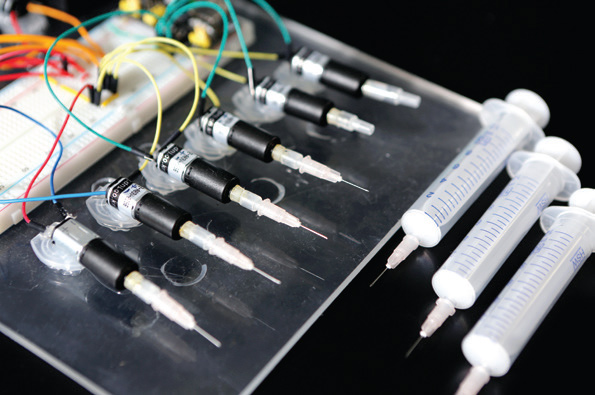

신미경 교수에게 수상의 영예를 안겨준 연구 주제는 생체 재료 중에서도 지혈과 관련한 소재다. 미디어에서는 이를 두고 ‘맞아도 피 안 나는 주삿바늘’이라고 표현했다. 주사를 맞으면 미세한 피가 나는데, 무출혈 주삿바늘을 사용하면 주사를 맞아도 피가 나지 않는다. 거센 파도가 이는 바다에서 제자리를 지키는 홍합의 접착력에서 아이디어를 얻어 ‘홍합 모사 접착성 지혈 고분자’를 이용한 코딩 기술을 통해 맞아도 피가 나지 않는 주삿바늘을 개발했다.

“처음에는 ‘주삿바늘을 찔렀는데도 피가 나지 않으면 좋겠다’는 생각에서 시작한 연구였습니다. 어떻게 연구하면 좋을지 구체적인 계획도 없었죠. 당장 주어진 연구 과제를 하나하나 해결해나가다 보니 좋은 결과가 나온 것 같아요.”

주사를 맞을 때 미세하게 나는 피는 닦으면 그만이라고 생각할지도 모르겠다. 하지만 유전성 질환 중 하나인 혈우병 환자들은 혈액을 응고해주는 인자가 부족해 피가 잘 멈추지 않는다. 그런 환자들에게 이러한 신소재 개발은 분명 희소식이다. 물론 이 연구를 바탕으로 실제 제품이 나오려면 아직은 건너야 할 산이 많다. 생체 재료와 의료기기 분야가 얽혀 있어 각종 허가 절차가 복잡하기 때문이다. 어쩌면 지난 과제는 그에게 연구 인생의 1기에 해당하는 일일지도 모른다.

학위 과정을 밟았던 KAIST를 떠나 성균관대학교에 자리 잡은 신미경 교수는 이제 기존 연구를 확장하고자 시도 중이다. 우선은 자연 현상에서 유래한 새로운 접착 소재를 찾으려고 한다. 응용 분야에서도 3D 바이오 프린팅 잉크 소재를 활용해 조직공학에 가까운 연구를 이어갈 계획이다.

“저의 연구 분야 가운데 한 가지는 자연 현상을 모사하는 화학적인 작용을 바탕으로 재료에 접근하는 것인데요. 아직 이쪽으로는 밝혀진 화학적 메커니즘이 없어요. 그래서 기초 현상과 기초 화학 지식을 바탕으로 재료를 만들어보고, 해당 재료로 세포 실험을 하는 모든 단계를 하나씩 시도해보고 있어요. 언젠가는 심혈관계 질환 연구에 집중해 이를 극복할 수 있는 약물 소재도 개발하고 싶습니다.”

피가 나지 않으면 좋겠다’는 생각에서 시작한 연구였습니다.

어떻게 연구하면 좋을지 구체적인 계획도 없었죠.

당장 주어진 연구 과제를 하나하나 해결해나가다 보니

좋은 결과가 나온 것 같아요.”

진심으로 학생들과 교감하며

그는 학생들과 세대 격차가 거의 없는 젊은 교수로서 학생 상담도 자주 한다. 그가 먼저 나서지 않아도 스스로 교수연구실 문을 두드리는 학생들도 꽤 있다. 나이 차가 크지 않다 보니 학생들도 좀 더 부담 없이 다가오는 편이다.

“저 역시 학생들을 보면 동생을 보는 듯한 느낌이 들어요. 그래서 현재 우리가 살아가는 사회에 맞는 조언을 하려고 고민하고 있습니다. 물론 사회의 변화 속도가 무척 빨라서 제가 예전에 겪었던 상황과 지금 세태가 달라진 것도 많아요. 요즘 학생들의 가장 큰 고민은 취업인데요. 제가 해결책을 주지는 못하더라도 진심으로 학생들을 생각하며 그들과 소통하려고 노력하고 있습니다.”

학생 신분에서 벗어나 교직 생활을 하는 지금도 그는 어린 시절부터 지켜오던 한 가지 습관을 놓지 않고 있다. 오랫동안 그를 지탱해준 그 습관은 바로 ‘생활계획표 짜기’다. 스스로 자신을 관리할 수 있도록 분 단위로 생활 계획을 세워놓고, 연구 노트에 연구 과정을 기록하고 있다.

“교직에 오면서 연구 외에도 할 일이 많아지다 보니 예전처럼 꼼꼼하게 시간 계획을 지키기는 어려워요. 하지만 항상 그 계획을 기준으로 삼고, 마음에 새기면서 생활하려고 합니다. 그렇게 하면 예상하지 못한 변수를 통제할 수 있거든요. 지금도 시간 관리가 가장 중요하다고 생각하고 있고요.”

공교롭게도 어린 시절 그의 장래 희망은 교수였다. 30대 초반에 일찌감치 꿈을 이룬 그를 두고 누군가는 선망할지도 모른다. 하지만 오히려 그는 자신보다 앞서 그 길을 걸었던 선배 과학자들의 자취를 살피며 본받으려 하고 있다.

“로레알–유네스코 세계여성과학자상에서 해마다 단 한 명만 선정하는 여성과학자 부문이 있어요. 수상자 명단을 보니 올해 수상자가 저의 박사 후 과정(대학원 박사학위를 받은 후의 연수과정) 지도교수님이셨던 크리스티 엔세스(Kristi S. Anseth) 교수님이시더라고요. 생체 재료 분야에서 한 해에 두 명이 상을 받는 일이 흔하지 않은데, 그분과 같은 시기에 상을 받아서 매우 영광이었습니다.”

그보다 앞서 활약해온 연구자들이 있었기에, 현재의 자신도 있을 수 있다는 생각. 그래서 그는 자신이 다음 세대의 징검다리가 될 수 있도록 그 자리에서 더욱더 최선을 다하려 한다.